1. 들어가며

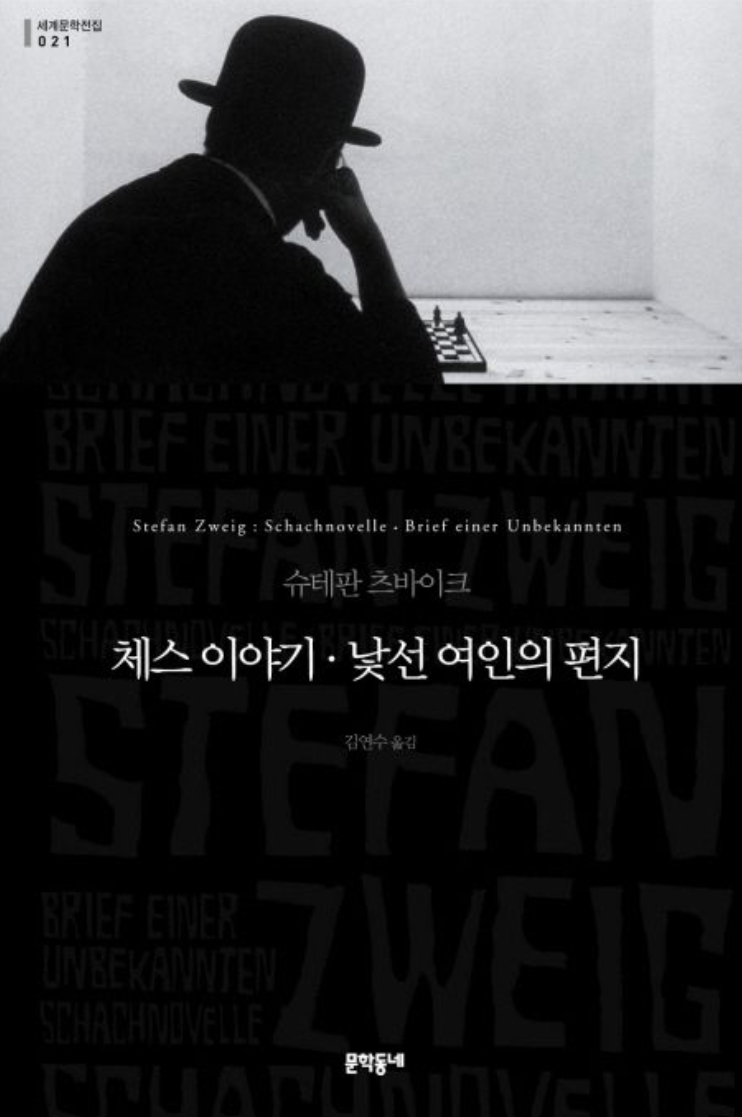

《체스이야기, 낯선 여인의 편지》(Brief einer Unbekannten)는 슈테판 츠바이크(Stefan Zweig)의 대표적인 중편소설 중 하나로, 한 여성이 평생 단 한 남자를 향해 품었던 비밀스럽고 극단적인 사랑을 편지 형식으로 고백하는 이야기다. 이 글은 단순한 연애소설이 아니다. 츠바이크는 '사랑'이라는 감정 속에 내재된 불균형, 익명성, 고통, 자아의 상실까지 탐색하며, 독자의 심리를 정조준한다.

2. 줄거리 요약 (요약 이상의 요약)

작가인 ‘그’는 생일 아침, 정체불명의 여인에게서 한 통의 두꺼운 편지를 받는다. 편지를 쓴 이는 그와 한때 같은 아파트에 살았고, 그를 짝사랑하다 임신까지 하게 된 여성이다. 그러나 남자는 그녀를 전혀 기억하지 못한다. 그녀는 자신의 인생 전체를 익명의 상태로 바쳤으며, 죽기 직전 모든 진실을 편지로 남긴다.

하지만 여기서 주목해야 할 것은 이 여인의 삶이 ‘단 한 번의 인식조차 받지 못한 채’ 존재했다는 점이다. 이것은 단지 개인적 비극이 아닌, 츠바이크가 문학을 통해 그리는 존재의 철학적 부재다.

3. 테마 1: ‘시간’이라는 폭력

이 작품은 시간에 의해 파괴되는 인간의 정체성을 탁월하게 묘사한다. 여인은 기억되고 싶은 욕망을 품지만, 남자는 시간의 흐름 속에서 그녀를 “지워버린다.”

"당신은 나를 한 번도 기억하지 못했습니다. 나는 단지 스쳐가는 얼굴이었어요."

이 문장은, 인간이 타인의 기억 속에 존재하지 않을 때 얼마나 쉽게 ‘삭제’될 수 있는지를 보여준다. 시간은 모든 것을 희미하게 만들고, 사랑조차도 그 앞에 무력하다.

또한 그녀의 사랑은 ‘시간의 정지’를 시도한다. 그녀는 과거에 멈춰 있는 편지를 쓰며, ‘그 시간’을 영원화하고자 한다. 이는 현실에서 단절된 시간, 즉 문학 안에서만 존재 가능한 시간의 탄생이다.

4. 테마 2: 침묵, 혹은 비명의 언어

이 작품의 주인공은 ‘편지’라는 일방적인 매체로 자신의 사랑을 고백한다. 그것은 대화가 아니다. 그녀의 언어는 듣는 이 없는 외침이며, 반응을 기대하지 않는 진술이다.

이는 츠바이크 문학의 중요한 특징 중 하나인 ‘비명 속의 침묵’을 상징한다. 감정은 넘치지만, 전달은 실패한다. 심지어 이 편지를 받은 남자는 그녀가 누구인지 끝내 알아차리지 못한다. 그녀의 인생 전체가 하나의 거대한 침묵으로 끝나는 것이다.

이러한 서사 구조는 독자에게 극심한 불안감을 준다. 독자는 ‘그녀’가 사랑을 표현하지 못하고 살아야 했던 시간들을 간접적으로 경험하면서, 문학이 어떻게 ‘말해지지 않는 감정’을 표출할 수 있는지 체험하게 된다.

5. 테마 3: 존재의 부재 – “기억되지 않는 사람은 존재하는가?”

가장 무거운 질문은 이것이다. 기억되지 않는 존재는 존재한 것인가? 그녀는 그에게 아무런 흔적도 남기지 못한 채 사라진다. 아들마저 죽고, 그녀는 죽음 직전의 순간에야 ‘존재의 흔적’을 남기려 한다.

츠바이크는 존재란 단순히 살아 있는 것이 아니라, 타인에게 인식되는 것, 기억되는 것임을 보여준다. 사랑은 그 자체로 관계를 맺고자 하지만, 관계가 형성되지 않을 때 그 사랑은 '비존재의 사랑'으로 남는다.

이러한 맥락에서 《체스이야기, 낯선 여인의 편지》는 '사랑의 유령'을 다룬 작품이라 할 수 있다. 살아 있었지만 존재하지 않았던 여성, 그 안에 담긴 문학적 유령성과 인간 실존의 불안이 츠바이크의 미학적 전율을 이룬다.

6. 결론: 익명의 사랑, 잊힌 존재, 그리고 문학

《체스이야기, 낯선 여인의 편지》는 단순한 ‘짝사랑 이야기’가 아니다. 그것은 기억되지 못한 인간 존재의 비극, 침묵 속에서 터지는 감정의 분출, 그리고 문학이 유일하게 포착할 수 있는 ‘존재의 그림자’를 이야기한다.

우리는 이 작품을 통해 묻는다.

- 나는 누구의 기억 속에 존재하는가?

- 나의 사랑은 말해졌는가, 혹은 영원히 침묵 속에 갇혀 있는가?

슈테판 츠바이크는 그 누구보다 절절하게 말한다. 존재는 결국 누군가에게 인식되고, 기억될 때만이 실현된다. 그렇기에 《체스이야기, 낯선 여인의 편지》는 그 어떤 러브스토리보다 강력한 실존적 문학이다.

그녀는 사랑을 통해 살았고, 사랑을 통해 죽었으며, 마침내 글을 통해 존재로서 살아남았다.

그리고 독자인 우리는, 그 익명의 편지를 읽음으로써 그녀의 존재를 마침내 인정하게 된다.

'독일문학' 카테고리의 다른 글

| 하이너 뮐러의 《햄릿머신》 – 실험적 연극의 정점 (0) | 2025.04.08 |

|---|---|

| 프랑크 베데킨트의 《눈뜨는 봄》 – 청소년과 사회 (0) | 2025.04.07 |

| 브레히트의 서사극과 현대 연극 – 관객의 각성을 위한 무대 실험 (0) | 2025.04.07 |

| 독일 실존주의 문학 – 카프카, 니체, 그리고 하이데거 (0) | 2025.04.07 |

| 독일 낭만주의 문학 – 대표 작가와 작품 정리 (0) | 2025.04.06 |

| 브레히트의 서사극 《억척어멈과 그의 자식들》 분석 (0) | 2025.04.06 |

| 프란츠 카프카의 《변신》이 현대 사회에 주는 메시지 (0) | 2025.04.05 |

| 토마스 만의 《마의 산》 – 난해하지만 읽어야 하는 이유 (0) | 2025.04.05 |